Il a tout vu, tout connu mais pas tout bu. De l’assistant chez Balmain à l’omniprésente figure de la mode, Karl Lagerfeld revenait avec nous, en octobre 2014, sur sa carrière, ses zones d’ombres, son rapport au boulot, à l’argent et à la célébrité. Kaiser time.

« La meilleure forme de célébrité : donner son nom à une chaîne de magasins », écrivait Andy Warhol, pop-artiste fasciné par la grande distribution, les femmes du monde et toutes les variantes du being famous. Cette hiérarchie, Warhol l’établissait dans sa Philosophie de A à B, en 1977. La même année, de ce côté de l’Atlantique, une de ses connaissances parisiennes faisait parler de lui comme jamais auparavant.Volubile, érudit, et – avouons-le -, drôle, le personnage Karl Lagerfeld accédait à la notoriété. L’homme derrière le lancement à succès du parfum Chloé by Lagerfeld et des fêtes les plus courues et queer de la capitale, était désormais un habitué des pages du magazine Façade et d’Interview. Près de quarante ans plus tard, Kaiser Karl est devenu plus célèbre et successful que les concurrents d’hier. Indéboulonnable directeur de la création chez Chanel, discret éditeur-mécène d’ouvrages rares et infatigable touche-à-n’importe quoi (l’habillage de bouteilles Coca light, une collection pour H&M, une panouille dans le nanar Hollywoo), voilà dix ans qu’il multiplie les initiatives pour vendre son concept d’un « élitisme de masse ». Commencée en 2004 avec la collection capsule pour H&M, cette croisade se poursuit avec la relance de sa marque, de son parfum et l’ouverture de boutiques portant son nom. Mentionné dans le Saint Laurent de Bonnello sans y être incarné par un acteur, le couturier a atteint le stade ultime de célébrité warholienne. Nous le retrouvons dans son antre du VIIe arrondissement, le studio photo de la rue de Lille. Caché derrière sa librairie 7L, ses immenses murs sont recouverts de beaux livres, 300 000 au bas mot. Fidèle à l’image qu’on se fait de lui – le catogan, les baguouzes, le débit maschinenpistole -, il nous attend derrière sa table à dessins.

J’ai une nature prussienne, calviniste presque.

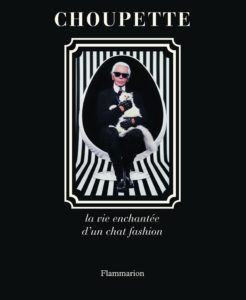

À sa gauche, une immense poubelle à papier où 90% de ses dessins y finissent, nous dira-t-il. À sa droite, quelques exemplaires du livre de sa chatte Choupette, un objet chico-kitsch conçu par deux élégants de l’édition, Patrick Mauriès, auteur du culte Second Manifeste camp, et Jean-Christophe Napias, l’exigeant Editeur singulier. Alors que nous feuilletons ce parfait exemple de l’élitisme de masse cher au grand Karl, celui-ci se met à rhapsoder sur les yeux « bleu saphir étoilé » de son animal de compagnie. Il serait temps de poser notre première question.

À sa gauche, une immense poubelle à papier où 90% de ses dessins y finissent, nous dira-t-il. À sa droite, quelques exemplaires du livre de sa chatte Choupette, un objet chico-kitsch conçu par deux élégants de l’édition, Patrick Mauriès, auteur du culte Second Manifeste camp, et Jean-Christophe Napias, l’exigeant Editeur singulier. Alors que nous feuilletons ce parfait exemple de l’élitisme de masse cher au grand Karl, celui-ci se met à rhapsoder sur les yeux « bleu saphir étoilé » de son animal de compagnie. Il serait temps de poser notre première question.

Hier soir, on a regardé un film sur les us et coutumes un brin décadent du monde de la mode des années 70…

Karl Lagerfeld, suspicieux : Ah ?

« L’Amour » d’Andy Warhol.

Ah quelle horreur ! Alors je vais vous raconter l’histoire. Ma meilleure amie Ingrid Sischy, qui s’occupe de la fondation Warhol, avait organisé une projection. Je regardais donc ce film – que je n’avais eu aucune envie de revoir jusque-là – et j’écoutais ce que se disaient deux personnes assises à côté de moi. Ils se parlaient du cadrage avec un discours pseudo-intellectuel bidon. Alors je leur dis : « Vous n’allez pas le croire, mais la personne que vous voyez là à l’écran, c’est moi. Et je peux donc vous dire que le cadrage a été décidé d’une manière beaucoup plus simple. Il y avait une lampe en face, et Andy disait : « Tu vas de là à là, et tu fais ce que tu veux. » Voilà ! Alors, votre discours, c’est très bien, mais ce film, c’était l’amateurisme le plus feignant que j’ai jamais rencontré. » Il y a un snobisme dans ces trucs-là qu’Andy a su attraper. Chose que j’admire, bien sûr.

Quelques minutes de l’Amour, par Andy Warhol

À l’automne 1970, vous prêtez votre appartement pour ce tournage, on vous y voit avec vos mannequins. C’était en partie un documentaire sur vous ?

Non, c’était un truc où il n’y avait pas beaucoup d’idées. Un bricolage sympa. Quand la journée de travail était terminée, on sortait et on faisait le film. Ces années-là, on ne se prenait pas la tête. Warhol, je l’avais rencontré par Antonio Lapes, le graphiste. D’ailleurs, c’est moi qui lui ai présenté Saint Laurent, il ne le connaissait pas. Mais tout ça remonte à la préhistoire. C’est l’unique fois où vous gravitez dans l’entourage d’un autre.

Vous pensiez avoir quelque chose à apprendre d’Andy Warhol ?

Non. C’était le seul type qui avait compris qu’on pouvait rapprocher la mode du monde de l’art. Mais à l’époque, le culte de Warhol n’était pas le même. Lui et Fred Hughes, son homme d’affaires, essayaient d’attraper les dames du monde pour faire des portraits, c’était leur business. Andy était rigolo, il était marrant, assez vilain avec son gros pif rouge. Il disait des conneries exprès, parce qu’il ne tenait pas du tout à faire intellectuel, et les gens marchaient à fond. Je trouvais ça admirable. Mais la Factory, tout ça, ce n’était pas mon trip. Même si j’apparais dans ses mémoires, je n’ai jamais été intime avec lui.

Vous aviez des points en commun avec Warhol ?

Une chose : comme je ne buvais pas, je ne fumais pas et que je n’ai jamais pris de drogue, j’étais toujours un peu en dehors. Andy aussi était assez straight mais, contrairement à lui, je n’étais pas pousse-au-crime avec les autres.

Jamais tenté ?

Non, non. Ce n’est pas dans ma nature. Il y en a qui sont faits pour se détruire, d’autres pas. J’ai toujours eu des amis faits pour se détruire, je les admire…

Parce qu’ils ne se projettent pas dans le futur ?

Ce n’est pas ça non plus. Je ne pense pas non plus au lendemain, je ne suis pas comme la cigale. Je dépense tout. J’ai une nature prussienne, calviniste presque, même si ça ne se voit pas trop : je la saupoudre d’autres choses. Mais je ne porte aucun jugement, je ne donne pas de leçon de morale. J’ai horreur de ça.

Comment faisiez-vous pour tenir le coup pendant toutes ces fêtes sans alcool, sans drogue. Ce devait être horrible !

Très bonne question à laquelle il n’y a pas de réponse. Vous savez ce que faisait le professeur Rostand avec les insectes ? Eh bien, je faisais pareil : j’observais.

Et vous détestez toujours autant l’idée du créateur tourmenté qui a besoin d’alcool ou de drogues.

Il ne fait que des robes. Faut pas charrier hein. Ils ont peur de se répéter, d’ailleurs cette peur est justifiée : la plupart des gens qui ont ce genre de problèmes se répètent jusqu’a perpèt’. Il s’agit souvent de gens qui acceptent d’être dans des grands groupes, et à un moment donné ils se sentent étouffés. Mais dans ce cas là, il ne faut pas signer. Qu’ils restent dans une petite affaire familiale avec des problèmes de fin de mois. En plus, ils ont tendance à penser qu’ils sont plus important que ce qu’il font, plus important que la marque. Ce qui est faux.

Voilà bientôt quarante ans que le personnage de Karl Lagerfeld est médiatisé. On peut dater cette mise en avant au lancement, réussi, du parfum Chloé en 1975.

Oui, peut-être. Mais vous avez une vision très XXIe siècle de tout ça. Je vous assure : c’est le hasard qui faisait que ça marchait, il y avait moins de préméditation qu’aujourd’hui.

C’est l’époque où votre look devient identifiable. Vous laissez tomber celui, je vous cite, de «vieux gigolo frisé» arboré dans la première moitié des années 70.

C’est un peu ce que j’étais (Rires). J’en avais marre de mes cheveux longs et frisés, mais je n’avais pas envie de les couper, alors je les ai attachés derrière, en 1976. Donc il y a pas mal de temps que je traîne des cheveux comme ça.

Vous vous retrouvez surmédiatisé, par le plus grand des hasards.

Mais je n’ai fait aucun effort pour ça ! Je n’ai pas de service de RP qui appelle en disant : « Vous voulez pas parler de Karl ? » C’est pas ça hein… En fait je suis dessinateur vous savez.

Dès la seconde moitié des années 70, votre personnage plaît aux journalistes, vous devenez connu pour les fêtes, somptueuses et décadentes, que vous organisez à la Main Bleue, au Palace…

Mais à l’époque, il n’y avait pas de sponsors pour ces fêtes. Payait qui avait l’argent ! C’est une très bonne méthode d’ailleurs, je suis tout à fait pour. Il se trouve que j’en avais un peu plus que les autres. Mais la Main bleue, je ne suis même pas resté une demi-heure. J’ai vu le lendemain dans les journaux ce que ça a été, quand le maire s’est fait virer. Moi, je trouvais ça cocasse, ça m’amusait que les autres jouent avec le feu. J’étais là, et absent en même temps. Une présence non concernée.

Un peu fantomatique ?

Voilà. Et ça n’a pas changé.

C’était l’époque où les créateurs étalent entourés chacun de sa bande. Il y avait celle de Warhol, la vôtre, celle de Saint Laurent.

Mais jusqu’à ce qu’il y ait des brouilles, celle de Saint Laurent et la mienne, c’était la même. Ça correspondait à un passage dans la vie. Aujourd’hui, j’ai envie qu’on me fiche la paix et qu’on me laisse travailler. Que je puisse lire et dessiner. J’ai eu ma dose.

Vous êtes devenu casanier ?

S’il y avait un night club absolument extraordinaire, je serai le premier à y aller. Mais les boites ne sont pas créées pour ma génération.

Vous fréquentez encore des gens de votre génération ?

Je suis au mieux avec toutes les générations, mais surtout avec les jeunes. Ceux de ma génération, je ne les connais pas. Quelque part, je suis fasciné par les plus jeunes. Dans la nouvelle génération de designers, j’aime le petit Jacquemus, John Anderson chez Loewe… Ils ne partagent pas le grand défaut de la génération des Former Young Designers, ceux qui ont entre 40 et 55 ans maintenant, qui ont tendance à se prendre plus au sérieux, à être prise de tête.

Low culture

Vous avez souvent joué avec les codes de la culture officielle, la grande culture, et la « low culture », en disant qu’il n y a « que de la culture », et pas de distinguo à faire entre les deux.

On doit tout savoir. J’aime tout connaître, tout comprendre. Survoler tout, ça m’amuse. Aujourd’hui, on a la possibilité de le faire d’une façon qui n’existait pas avant, c’est fantastique. Et « low becomes higher later » : ce que vous appelez le low culture peut influencer la grande culture plus tard. Dès qu’il y a quelque chose qui bouge, il faut regarder, avant ça venez d’en haut, aujourd’hui ça ne vient pas forcément d’en haut.

Mais votre éducation avait été une éducation bourgeoise. En arrivant à Paris, quel a été votre premier contact avec la culture populaire ?

A début des années cinquante c’était soit low tout court soit très snob. Le Paris de l’époque, c’était encore Brassaï, c’était comme dans le film Sous les toits de Paris de René Clair. Les gens habitaient dans des maisons aux conditions sanitaires pas fameuses, ils avaient les chiottes dans les escaliers et tout ça. Mais c’était pas le low culture non plus, parce que à l’époque le low culture était encore facilement confondu avec la vulgarité, avec un côté ordinaire, un peu tristounet.

D’ailleurs, votre goût pour le low-culture vous a poussé à utiliser des acteurs porno au début des années 90.

J’ai fait ça moi ?

Oui j’ai le nom, Moana Pozzi.

Ah oui oui, pour un défilé Fendi. J’ai même photographié pour le Vogue américain Jeff Koons quand il était avec la Cicciolina. On a failli se faire virer du Danielli parce qu’ils croyaient qu’on faisait des photos porno.

Lire aussi : La Cicciolina : « Jeff Koons me doit tout ! »

Et ce goût pour les acteurs porno ?

Je les admire parce que mimer des faux sentiments devant un écran c’est facile mais bander, beaucoup plus difficile. Ce doit être horrible pour eux. Mais c’est d’une vrai sincérité, on ne peut pas tricher ! Quand j’ai fait défiler une actrice porno, à l’époque, c’était nouveau. Aujourd’hui, je ne le referais plus.

Parce qu’il n’y a plus la même transgression ?

Parce que, ce que je fais aujourd’hui, je n’aurai pas pu le faire il y’a 10 ou 20 ans. Le monde a changé, tout change… Je m’adapte à mon temps. Parce que si vous pensez que c’était mieux avant, c’est vous qui êtes un ringard.

Au début des années 80, vous reprenez la direction artistique de Chanel et…

(Il coupe.) Les années 80 ? C’est un cauchemar, on oublie. (Son compagnon Jacques de Bascher disparaît en 1989 – NDLR.)

Pire que les années 90 ?

C’est les deux. Le prélude et le postule. Donc, les années 90, on ne va pas en parler non plus, parce qu’on les a oubliées. Comme dit Madonna quand on lui parle des années 80 : « Je n’étais pas né ».

L’arrivée d’Hedi Slimane à la fin des années 90 a-telle représenté une sorte d’électrochoc pour vous ?

Électrochoc est un grand mot, mais il a apporté quelque chose dans la mode masculine d’assez surprenant. Et j’ai suivi mon régime (en 2000 – NDLR) pour pouvoir porter un de ses costumes Dior. Avant, je ne m’intéressais plus trop à mon propre look. Je profitais de la mode japonaise des vêtements amples, qui permettait un certain laisser-aller. Et quand j’ai vu ce qu’il faisait chez Dior, je me suis dit que ce look un peu prussien m’irait bien, alors allons-y !

Comme dit Madonna quand on lui parle des années 80: ‘ je n’étais pas né ‘.

Renaissance

Ce régime, qui vous a permis de perdre une quarantaine de kilos, vous l’avez entamé pour des raisons médicales ?

Non, c’était un régime de vanité. Un régime d’auto-fascisme. J’ai tout arrêté avec le docteur Houdret : le Coca, les viennoiseries, le gruyère… J’aimais plein de saloperies.

Depuis cette réinvention…

Je dirais « Renaissance ».

Depuis votre renaissance donc, vous et votre silhouette slim sont devenus plus célèbres, auprès du grand public, que Warhol, que Saint Laurent…

Oui, mais il n’y a pas eu de film kitsch sur moi.

Peut-être qu’il y en a un qui se prépare.

Non, que voulez-vous raconter ? Ma vie, il n’y a pas grand chose à montrer. C’est la vie d’un pauvre travailleur.

Si vous appreniez demain qu’un biopic était en préparation, vous réagiriez comment ?

Qu’ils le fassent, ça m’est complètement égal. Ils en ont proposé un à Almodovar, il m’a appelé pour me raconter ça. Evidemment il a dit non, c’est ridicule.

Si biopic il y a, il démarrerait certainement avec votre prix obtenu à un concours de stylisme en 1954, quand l’autre lauréat se nommait Saint Laurent.

Les années 50, croyez-moi, ce n’était pas les pages de Vogue. C’était des conditions de travail… Si vous les proposiez à un jeune d’aujourd’hui, l’inspection du travail viendrait tout de suite ! J’avais participé à ce concours organisé par le Secrétariat international de la laine en voyant des affiches dans la rue. J’ai envoyé quelques dessins et, six mois après, je reçois une lettre pour me dire que j’avais le premier prix dans la catégorie manteau. Balmain faisait partie du jury, il m’a demandé ce que je voulais faire dans la vie. Je lui ai répondu : «Je suis encore à l’école mais j’aimerais bien travailler chez vous. » Je ne pensais même pas qu’on pouvait en faire un métier à l’époque. Et je suis devenu assistant chez Balmain. Il y avait le créateur, son bras droit et, quand ils avaient fini les robes, il fallait « relever les modèles » : faire tous les dessins, à chaque fleur près, en trois dimensions. C’est comme ça que j’ai appris. Maintenant, on me met un torchon sur un cintre et je peux vous dire ce que ça va donner. Aujourd’hui encore, ceux qui réalisent mes modèles peuvent lire mes dessins comme s’ils étaient en trois dimensions. Ça, mes collègues ne savent pas faire.

Vous arrive-t-il de ne pas parler ?

Je peux passer une journée sans ouvrir la bouche. Je suis ravi quand je suis avec du monde, et je suis aussi ravi quand je suis tout seul. Je suis enchanté quand je peux passer deux jours chez moi sans ouvrir la bouche. Si j’ai besoin de quelque chose, je téléphone pour qu’on me l’apporte, mais en général, je suis ravi de pouvoir rester chez moi sans regarder l’heure, de lire, de traînailler… Un rêve ! Parce qu’il y a tellement de choses à lire, à apprendre, à connaître, que je trouve que les autres qui disent s’ennuyer doivent être très ennuyeux.

Et la dernière fois que vous n’avez pas parler, et que vous avez écouté votre interlocuteur et appris quelque chose de lui ?

Je vois pas très bien où. Ou alors de ma mère, au départ, oui. Mais elle avait des méthodes assez drastiques.

Maintenant, on me met un torchon sur un cintre et je peux vous dire ce que ça va donner.

Vous surveillez toujours autant ce que font les autres ? A une époque, vous étiez capable de deviner leurs collections du lendemain en les dessinant toutes.

Aujourd’hui, je ne peux plus, et ça m’intéresse moins. Je regarde les collections dans les journaux. Je suis dans le métier, c’est normal. Je suis mercenaire.

Un mercenaire ? Comment ça ?

Aucune des marques pour lesquelles je travaille ne m’appartient. Je ne prends même pas de pourcentage : aller faire le comptable chez les autres ne me passionne pas. Je prends une flat fee, et basta. Ça me permet de faire exactement, ce que je veux. Heureusement, je ne travaille qu’avec des boîtes où il n’y a jamais de problème de budget. S’il y en avait, je dirais : « Ah, pourquoi ? Je ne travaille pas pour les pauvres, moi. » (Rires.) Attention je ne dis ça qu’aux très riches. On ne parle pas à des sans-dents, là !

Vous êtes un mercenaire avec un contrat à vie chez Chanel. Un cas unique dans la mode.

J’ai un accord, il tient sur une page. Quand j’ai repris la direction artistique (en 1983 – NDLR), les propriétaires m’ont dit : «Faites-en ce que vous voulez, sinon je vends. » J’ai dit : «Mettez-moi ça sur un papier », et ils l’ont fait. A l’époque on ne savait pas que ça allait marcher à ce point.

D’où vous est venue l’envie de rester freelance ?

Quand j’étais directeur artistique chez Patou (de 1959 à 1962 – NDLR) à côté il y avait Jardins des modes. C’était le meilleur journal de Paris et il était tenu par Maïmé Arnodin, une femme géniale. Elle est vraiment responsable de la naissance du prêt-à-porter. Avec sa copine Denise Fayolle – elles faisaient également la DA de Monoprix, entre autres -, elles ont énormément fait en France pour promouvoir un élitisme de masse et pour le prêt-à-porter. Moi, je m’ennuyais dans les studios de Patou. J’avais un contrat d’exclusivité – je faisais deux collections de 130 modèles par an, un peu plus que ce que je fais aujourd’hui – et j’enviais les gens qui étaient au journal parce que je trouvais que ce qu’ils faisaient était beaucoup plus intéressant. Donc quand mon contrat de cinq ans s’est terminé, j’ai commencé le freelance. Et j’ai gardé ce statut depuis.

Le féminisme, ça n’a pas besoin d’être des camionneuses qui gueulent.

Arnodin et Fayolle ont fait entrer la mode dans l’ère de production et de communication de masse. Vous pensez appliquer leurs préceptes à l’expansion de votre marque « Karl Lagerfeld » ?

J’ai toujours voulu faire des objets abordables. Mes anciens associés voulaient faire comme Chanel et Fendi; mais n’avaient ni les moyens ni l’envie pour investir. Moi, je voulais ça. Et ça marche.

On trouve des objets en plastique dans vos boutiques, des poupées à votre effigie…

C’est une matière de notre époque, ça me plaît. C’était à la mode dans les années 60, mais ce n’était pas le même plastique, il était moins raffiné, plus grossier. C’est bien si tout le monde peut les acheter, un point c’est tout.

Dans une interview dans Technikart l’an dernier, Jean Touitou disait que chez Chanel, vous mettiez le marketing avant la création.

De quoi il parle ? Comment il serait au courant ? Je ne fais aucun marketing. On m’a confié une marque, il faut que ça tourne. Mais je peux faire ce que je veux. On ne fait même pas de meeting, ils [la direction] viennent bavarder au studio comme ça. De toute façon, ma devise pour le travail c’est : « l’opinion générale d’une personne seule ». Avant de faire un truc, je réfléchis. Mais si c’est du marketing, j’en sais rien. Derrière, ils ont des gens du marketing, que je ne connais même pas. Le marketing, il s’adapte.

Et Karl Lagerfeld manager, ça donne quoi ?

Manager de quoi ?

De votre équipe, de vos collaborateurs.

C’est naturel, vous savez. Je ne vais pas dire que je suis comme un père de famille parce que je déteste la famille, mais ça se fait naturellement. Les collaborateurs, c’est une famille où il n’y a pas d’obligation. Et j’ai des équipes – parce qu’à part dessiner et parler, je ne sais rien faire. À la maison je sais ouvrir la porte du frigo pour me servir un coca, en dehors de ça, rien. Donc heureusement qu’il y a des gens qui savent réaliser des choses à ma place.

On va vous poser la question différemment : comment faites vous pour motiver ceux qui vous entourent ?

C’est une très bonne question qui n’a pas de vraie réponse. Je pense leur communiquer une sorte de dynamisme, une envie de faire, qui est naturelle. Je ne me dis pas : « Maintenant tu vas les booster », ça non ! C’est plus naturel et spontané que vous le pensez.

Vous êtes toujours aussi sévère envers ces confrères qui font des dépressions ?

On ne fait que des robes. Faut pas exagérer, hein ! Ils ont peur de se répéter, d’ailleurs, cette peur est justifiée : la plupart des designers qui ont ce genre de problèmes se répètent jusqu’à perpèt’. Ils acceptent d’être dans de grands groupes et, à un moment donné, se sentent étouffés. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas signer ! Qu’ils restent dans une petite affaire familiale avec des problèmes de fin de mois. En plus, ils ont tendance à penser qu’ils sont plus importants que la marque qui les emploie. Ce qui est faux.

Vous êtes immunisé du stress de la création, de la page blanche ?

Si j’en ai, je le garde pour moi, je n’en fait pas un sujet de conversation. Le côté je drapouille, je pleure, j ai horreur de ça. Que vous aillez de problèmes, que vous foutiez tout à la poubelle, c’est bien mais est ce qu’il faut informer tout le monde ? Les gens qui achètent vos vêtements, c’est pour être heureux dedans, pas pour acheter vos angoisses.

Il vous arrive d’avoir envie de tout envoyer valser ?

Non non, ça c’est des clichés. Le burn-out, tout ça… Le métier que je fais, au rythme que je le fais, c’est comme un sportif. Un footballeur ou un athlète olympique – la fashion-week n’en est pas si éloignée – ne peut pas se dire, « Ah non, je suis fatigué ». Le travail que je fais, c’est comme l’appétit. L’appétit vient en mangeant, et l’idée en travaillant. Et je travaille beaucoup pour la poubelle. Regardez la taille de celle qui se trouve à côté de moi.

Vous avez clôturé votre dernier défilé Chanel avec une «manif» mettant en scène le féminisme revu par Lagerfeld.

Et les images ont fait le tour du monde ! Vous savez, je suis très féministe par éducation. Cette manif a duré quelques minutes à peine…

Justement, a-t-elle été conçue pour nourrir les réseaux sociaux ? Ce genre de gimmick est-il pensé pour faire parler du défilé qui précède ?

Je l’ai fait parce que je trouvais ça juste. C’est venu de l’histoire de la petite Emma Watson. j’ai trouvé ce qu’elle a dit très bien, et ça a toujours été dans mes idées. Le féminisme, ça n’a pas besoin d’être des camionneuses qui gueulent. Ça peut être joli, féminin. «Le genre ne veut pas dire mauvais genre», comme disait une des pancartes.

Vous avez déjà participé à une manifestation ?

Non, ce serait ridicule. Je déteste les étrangers qui se mêlent de la politique d’un pays. Je ne suis même pas résident français, donc ça ne me regarde pas. Tapez-vous dessus, mais sans moi ! Je suis résident monégasque depuis trente-deux ans.

Vous suivez tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur Twitter ?

Je ne le lis pas. J’ai compris l’importance de ces choses, mais je ne me compromets pas la dedans. Je ne suis ni sur Instagram, ni rien. Et je n’ai même pas Internet pour des raisons de sécurité.

En revanche, Choupette, elle, a un compte Twitter, elle est devenue une star des réseaux.

Tom Ford voulait faire la même chose avec son chien, ça n’a pas marché. Pourquoi ça a marché avec Choupette ? Parce qu’elle est plus belle. Dès qu’on la voit, on tombe sous le charme.

Vous êtes son agent ?

Oui mais gratuitement, hein. Quoiqu’elle gagne de l’argent.

Beaucoup ?

Pour un chat, ça fait beaucoup ! Elle a même fait un chèque pour les 80 ans de Bardot, pour sa fondation, pour dire : « Tous les chats n’ont pas eu ma chance. » Et Brigitte lui a écrit une lettre adorable.

C’est elle, l’héritière de Karl Lagerfeld ?

Qui hérite ? Mais ça, je ne sais pas, je m’en fous. Après moi, le déluge. Choupette a une partie, oui, mais c’est la partie qu’elle a déjà gagnée elle-même. Je ne lui prends pas son argent. Ça suffit pour un petit chat.

Donc vous ne laisserez pas votre immense fortune à Choupette ?

J’en sais rien. Et qui vous dit qu’elle est « immense » ? Je ne sais même pas si j’en ai ou pas, je m’en fous. Je dépense parce que j’aime bien dépenser. Vous savez… quand on offre à Choupette un colier en diamants – c’est arrivé deux fois ! -, je le donne à des gamines de 7 ans. Parce que Choupette déteste toute chose qu’on lui mettrait autour du cou, elle n’en veut pas. Elle reçoit des demandes en mariage, mais ça ne l’intéresse pas du tout ; elle veut rester jeune fille. Elle a horreur, physiquement, des autres animaux. C’est quand même drôle qu’on fasse autant d’histoires pour un petit chat, non ?

C’est quoi pour vous, l’argent ?

C’est mieux quand il y en a. J’ai toujours eu horreur des coussins bourrés de billets, des gens qui ne dépensent pas, je déteste. Les riches doivent dépenser ! Il faut que ça circule.

Vous avez une carte de crédit ?

Vous avez une carte de crédit ?

Oui, j’ai des cartes noires. Celles avec lesquelles on peut acheter une maison. Mais je ne m’occupe pas de ça.

Comment dépensez-vous votre argent ?

En livres, en cadeaux, j’en fais pas mal… Je collectionne un truc, après je m’en sépare. J’ai eu une période XVIIIè mais j’ai tout revendu. Ce n’est pas que ça ne me plaisait plus, mais je n’avais plus envie de ce cadre de vie, de cette maison gigantesque que j’avais, remplie d’objets. Ça ne correspondait plus à rien.

Vous financez également votre librairie, et votre maison d’édition 7L dans laquelle vous publiez les livres de photos de Patrick Swirc, Philippe Morillon, Lou Reed…

Lou, je le connaissais depuis longtemps, malheureusement, le pauvre est mort avant la publication du livre. Et à la fin de sa vie, il n’était pas marrant, hein ! Mais on n’était pas intimes. D’ailleurs, je ne suis intime avec personne.

Oui, j’ai des cartes noires. Celles avec lesquelles on peut acheter une maison.

C’est l’image que vous donnez aux médias, d’être coupé de tous, solitaire.

« Solitaire », c’est encore un autre mot. La solitude, c’est grave quand on est pauvre, malade et sans personne. Mais si vous êtes financièrement aisé et que vous luttez pour avoir un peu de temps à vous, ce n’est pas le même problème.

Vous vous considérez comme un artiste ?

Je ne me donne pas le label d’artiste moi-même. C’est à d’autres de le dire. J’ai la chance de faire ce que j’ai envie de faire. Ma mère disait, « Tu n’es pas très ambitieux sinon tu aurais fait plus d’efforts ». Je n’en ai jamais fait. Je n’ai pas mon bac, je suis entièrement improvisé. Mais une improvisation professionnelle.

Vous ne vivez pas à la Howard Hugues, reclus du monde dès vos obligations professionnelles finies ?

Ah non ! Lui avait une peur maladive des microbes, moi, je n’ai juste aucune envie d’une promiscuité quelconque, ce n’est pas la même chose. Je respecte l’intimité des autres, et je tiens à ce que la mienne soit respectée.

Vous venez de fêter vos 81 ans. Comment décririez-vous votre vie aujourd’hui ?

Par une phrase de Paul Klee : « J’ai tout été, tout aimé, tout goûté, et maintenant je suis astre glacé. »

Entretien Laurence Rémila et Fabrice de Rohan Chabot, octobre 2014