Ils sont plus de 2 millions et préfigurent la société à venir. Tout les jours, notre génération fait l’expérience de la précarité. Précarité professionnelle, sentimentale, culturelle … Des loser ? Pas sûr. Et si ces instables étaient en train d’inventer la société de demain ?

Nos parents nous répétaient que ça nous passerait. Les engouements éphémères, les boulots incertains, les aventures sans lendemain… On finirait par se ranger. Un emploi stable, une famille unie, des valeurs solides. Or, aujourd’hui, force est de constater qu’ils avaient tort : à trente ans, nous vivons toujours comme si nous en avions vingt.

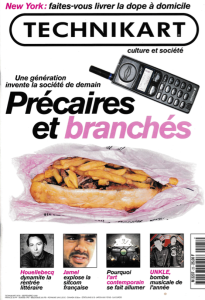

Ni vraiment installés ni totalement largués. Précaires. Le gros mot est lâché. Celui qui fait la « une » des magazines et donne des sueurs froides à nos géniteurs. Est-ce bien utile de donner des exemples ? Regardez-vous dans une glace. Vous le voyez, le champion du CDD à vie, le héros du temps partie le Zorro des reconversions tous azimuts ? D’où notre embarras face à la sempiternelle question de notre oncle de province : « Mais qu’est-ce que tu fais exactement dans la vie ? » Que répondre ? Secrétaire de rédaction dans un grand groupe de presse, pigiste à Technikart ou réalisatrice de films expérimentaux ?

Notre vie amoureuse est soumise au même désordre : Frédéric Beigbeder écrit L’amour dure trois ans tandis que le cinéma d’auteur français n’en finit pas de raconter « comment nous nous sommes disputés ». Pire : en matière de goûts, nous sommes tout aussi infidèles. Les modes se suivent et nous ne nous ressemblons pas : la vague techno a balayé trente ans de culture rock et nous nous y sommes abandonnés sans états d’âme. Ados attardés, adultes immatures, nous voici : les précaires professionnels, sentimentaux, culturels. C’est nous. Et la génération suivante semble déjà s’être habituée à cette perspective avec encore plus de naturel que nous.

Cette précarité, bien sûr, a un responsable : la crise. Les pleureuses médiatiques ne cessent de psalmodier son nom et d’appeler de leurs voeux le retour au plein-emploi. Pourtant soyons-en sûr : un point de croissance ne changera rien au problème. C’est à un changement de civilisation que nous avons affaire. Comme le dit André Gorz dans son livre-manifeste, Misères du présent, Richesse du possible, « Il faut ne rien attendre des traitements symptomatiques de la « crise », car il n’y a plus de crise : un nouveau système s’est mis en place qui abolit massivement le travail. »

Pour les penseurs de droite comme de gauche; cette « fin du travail » a une gueule de cauchemar. Elle est la cause de toute la « misère du monde » – pour reprendre le titre du pavé apocalyptique de Pierre Bourdieu – chômage, pauvreté, exclusion … Certes il est difficile de le nier.

Mais si « misère » il y a, elle n’est peut-être pas tant due à la disparition du travail qu’au fait de continuer à penser notre place dans la société en niant cette disparition. C’est sur cette veine nostalgie que se fonde la terreur du chômage dans laquelle vit la société libérale. Et Gorz de confirmer : « L’insistance sur la centralité du travail dans la vie de chacun fonctionne comme une stratégie de domination qui fait merveilleusement l’affaire du patronat. »

« Mais qu’est-ce que tu fais exactement dans la vie ? » Que répondre ? Secrétaire de rédaction dans un grand groupe de presse, pigiste à Technikart ou réalisatrice de films expérimentaux ?

La génération charnière que sont les 25-35 ans l’a intuitivement compris : au lieu de s’acharner à colmater les brèches d’un navire qui coule, mieux vaut se jeter à l’eau pout apprendre à nager. Il ne s’agit plus pour elle de se lamenter sur la déliquescence d’un monde qui n’est plus, mais de vivre cette déliquescence comme le creuset d’une vie nouvelle : le modèle du travail salarié ne veut plus de nous, ça tombe bien, nous ne voulons plus de lui. Plus question de perdre sa vie à la gagner. Dès lors, la précarité n’est plus cette maladie honteuse que l’on cache, mais un mode de vie revendiqué que l’on invente chaque jour. Résultat : une prise de risques perpétuelle. Des exemples ? Chef de produit dans une grande maison de disques parisienne, Martin D. casse une carrière toute tracée puis se paye l’incontournable voyage autour du monde (avec ses Assedic ?). » A mon retour, j’ai fondé une petite structure où je peux exercer au mieux mon métier pour un salaire moindre. » Instituteur, quadragénaire, Thierry R. étonne son entourage en passant à mi-temps. Désormais, selon ses propres termes, il peut faire l’ « école buissonnière » avec ses enfants dans la ferme qu’il retape dans le Perche. Après avoir vainement essayé de se couler dans le moule de la styliste de presse, Fred M., ancienne étudiante aux beaux-arts, déclare forfait : » Je touche le RMI et je vends mes propres créations en dépôt vente … C’est sûr je n’ai pas beaucoup de thunes mais je crée les vêtements qui me plaisent. » La précarité : l’ultime tendance dans une société où elle est vécue comme une honte ?

A l’origine de ce phénomène ? La passion de l’instant, comme le définit le sociologue Michel Maffesoli, auteur de la Conquête du Présent : « L’époque modernes s’est fondée sur une morale du futur. La vie reposait sur l’idée d’une réalisation à venir : celle de la vie éternelle dans la pensée chrétienne, celle du progrès dans la pensée politique. L’époque postmoderne semble se fonder sur une éthique de l’instant, ce qui est somme toute archaïque. Cette génération charnière fait l’expérience de l’ « éternel présent du plaisir ». »

Ainsi, même quand le travail reste central, il n’est plus envisagé en termes de carrière à long terme mais dans une suite d’expériences sensées apporter une satisfaction immédiate. « Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rien apprendre dans mon métier, j’en ai changé », raconte Fabienne, maquettiste dans I’édition devenue souffleuse de verre. Et cela est aussi vrai pour les hauts diplômés qui, désormais, n’attachent plus leur vie à une seule entreprise. « Je ne me fais pas d’illusions sur l’entreprise qui m’emploie. De la même façon qu’elle peut me licencier à tous moments, je peux en changer si une occasion plus intéressante se présente » commente Quentin, gestionnaire de portefeuilles dans une banque de la City.

L’un des coups de boutoir les plus durs portés au monolithique travail est bien sûr le désir d’être artiste, vu comme nouveau moyen de réalisation de soi. Intérimaire, Pierre a l’impudence de refuser un CDI pour continuer à jouer dans son groupe de rock ; Véronique n’accepte d’être serveuse de café que pour financer son spectacle de danse. Cependant, exit l’artiste romantique dont le génie douloureux finit par éclater à la face du monde stupéfait. Ces apprentis-artistes ne connaissent que rarement la reconnaissance sociale que confère le succès : leurs disques sont autoproduits à deux cents exemplaires, leurs textes publiés dans des revues confidentielles. Ce qui n’est pas sans manquer d’attirer la condescendance de leurs collègues, les salariés « intégrés ». Pour eux, soit on turbine toute sa vie pour élever les lardons, soit on est une star pleine de blé. Mais qu’on puisse simplement produire comme ça, gratuitement… Et pourtant : « Pour qu’une société vive ou survive, il est nécessaire qu’à côté de la production ou de la reproduction puisse exister quelque chose d’improductif » (Maffesoli). Cette logique « improductive » est d’ailleurs la même que celle appliquée par certains producteurs techno, qui de white label à mille exemplaires en contrat juteux avec des majors, ont démontré qu’elle n’était pas forcément inefficace économiquement.

Plus artisans qu’artistes, ces dilettantes inscrivent leur acte créatif dans une effervescence collective qui dépasse les jugements esthétiques. Dyonisos fait la nique à Apollon. La fête est l’aboutissement de ces démarches créatives : ponctuelle et éphémère, elle « permet à la communauté de conforter le sentiment qu’elle a d’elle-même », précise Maffesoli. Témoin : le quartier de Ménilmontant à Paris. La hype qui entoure les cafés de la rue d’Oberkampf a pour origine l’énergie éthylique d’une bande de « précaires et branchés » bien décidés à « faire de leur vie un art »). Aujourd’hui le quartier est envahi par des hordes de curieux, attirés par l’ébullition sociale qui y règne. Qui mieux qu’un précaire a le temps de remettre de la vie dans un quartier ?

Vivre au jour le jour, cependant, c’est se mettre en danger économique. Cela implique forcément de pratiquer l’entraide. D’où la constitution de tribus. Sans la solidarité du réseau, imossible de survivre. Eve, peintre, vit dans un squat : « Je n’ai pas un rond pour partir en vacances. Je passerai pourtant l’été en Italie chez des artistes qui ont révcupéré une usine désaffectée. Je vis y faire une fresque. » Des réseaux d’échange alternatif se mettent en place, court-circuitant l’éconimie du marché. Le troc y tient une place centrale. Des systèmes d’échanges local (Sel) aux réseaux d’échange du savoir (Res), l’individu n’est plus passif dans son rapport économique. Il se rend compte qu’il a autant à donner qu’à recevoir.

Evidemment, on voit déjà les sceptiques sourirent. Notre tableau radieux de la précarité ne concernerait qu’une poignée de privilégiés branchouilles façon Nova Mag. Et puis Pierre Bourdieu, le héraut de l’antilibéralisme, le dit : le travailleur précaire est par définition fragilisé, il n’a donc pas la stabilité nécessaire pour préparer les lendemains qui chantent. Certes. Mais cette analyse ne s’inscrit-elle pas dans la sempiternelle pensée « classique » ? Le regard toujours tourné vers l’avenir, elle ne peut rendre compte de la passion de l’instant qui agite cette jeunesse dont parle Maffesoli. Elle n’arrive pas à capter dans son viseur cette nouvelle réalité : une génération d’équilibristes est en marche. Instable. Elle a eu vingt ans au milieu des années 80 avec pour modèle le rock alternatif et son idéal underground et nihiliste ; elle a aujourd’hui trente ans avec l’hédonisme techno et son pragmatisme tout terrain. Ainsi, elle a un pied dans le système et un pied dehors. Ni tout à fait intégrée, ni tout à fait marginale. Sur la marge. Les « précaires et branchés » expérimentent quotidiennement une résistance au conformisme socio-économique sans pour autant théoriser cette révolte. Ainsi, ils pervertissent la société de consommation de l’intérieur en mettant des grains de sable dans les rouages de la vaste machinerie médiatico-libérale. Gorz décrit ses membres comme « celles et ceux qui, au lieu de demander vainement à la société le « rôle social » dans lequel ils puissent couler leur nostalgie identitaire, assument eux-mêmes la production de socialité, inventent eux-même leurs solidarités quotidiennes.»

Qui mieux qu’un précaire a le temps de remettre de la vie dans un quartier ?

Tout est bien dans le meilleur des mondes alors ? Pas tout à fait. Précarité ou nomadisme, flânerie ou errance, instabilité ou vagabondage, cette quête sans fin qui oblige à inventer tous les jours, à toujours prendre l’initiative, porte son lot de souffrance psychique. C’est dur d’être son propre Dieu. Combien de précaires volontaires resteront sur le carreau, déprimés, incertains, miséreux ? Le combat sera rude mais ô combien exaltant. « Rapatrier l’éternité dans le moment » : voilà la tâche sysiphienne qui est la nôtre alors que la fin du monde approche. Non, décidément ça ne nous est pas passé.

Par Valérie Zerguine

(avec Patrick Williams)

L’ANCÊTRE MYTHIQUE

Jean-Pierre Léaud, précaire et branché à vie

Maladroit et contraint par un costume étriqué dans « Baisers volés », de Truffaut ou « Masculin/Féminin », de Godard, plus dandy avec sa grande écharpe et sa chemise blanche dans « la Maman et la Putain » d’Eustache, Jean-Pierre Léaud incarne depuis plus de trente ans la figure centrale du cinéma d’auteur français. Un prototype de jeune homme indécis, cultivé et velléitaire, toujours tiraillé entre deux femmes, deux histoires, contraint à des boulots alimentaires ou désæuvré, mais poursuivant un rêve plus noble et souvent encore vague. ll s’est muté au hasard des époques et des castings en Hyppolite Girardot (« Un monde sans pitié »), Mathieu Amalric (« Comment je me suis disputé… »), Denis Podalydès (« Dieu seul me voit ») ou encore Charles Berling dans bon nombre de navets.

Irrésolus, rêveurs, bohèmes, un poil lâches sentimentalement, ces héros de films sont devenus un archétype du cinéma français aussi incontournable que le rebelle sans cause des road-movies américains. On peut raisonnablement prétendre que les cinéastes aisés et bohèmes ont fait de leur expérience singulière un modèle de comportement. On ne s’étonnera donc guère que celui-ci ait durablement influé sur le style de vie des jeunes urbains qui sont leurs spectateurs privilégiés.

Jacques Braunstein

LE GENDRE IDÉAL

Matthieu Laurette crée son économie parallèle

Pour mettre du beurre dans ses épinards, l’artiste Matthieu Laurette, trentenaire précaire, sous perfusion RMlste, prend le système économique à son propre jeu. ll a trouvé la combine pour se nourrir, se laver, bref vivre gracieusement aux frais de tristes princesses: les entreprises qui attirent le chaland avec des offres « satisfait ou remboursé » ou « 1er achat remboursé, et parient sur la paresse du consommateur. Laurette, pas con, renvoie systématiquement ces coupons auxquels on ne prête jamais attention, ll se crée ainsi une (petite) économie parallèle. Désormais fan de junk food, l’artiste ne tape plus que dans les mauvaises promos de fin de rayon. ll collecte également les petits bons ou les codes barres et renvoie toujours poliment les raisons de son insatisfaction accompagnée de son RlB. Mais seulement après consommation ! Pas égoïste, il explique en détails la marche à suivre sur son site (http://www.labart.univ-parisS.frl-laurette) et y délivre ses nouveaux menus comme des ordonnances contre la misère et le laisser-aller. Bien entendu, ça ne va pas au- delà du minimum vital mais ça peut distraire et nourrir son artiste… un moment.

Du 15 septembre au 30 octobre. Galerie Jousse-Seguin. 34 rue de Charonne, 75011 Paris. TéL 01 47 00 32 35.

Anaïs Demir

LA FILLEULE EXEMPLAIRE

Héléna Villovitch, chroniqueuse désabusée et talentueuse

Photographe, peintre, cinéaste connue pour sa participation au groupe de cinéma expérimental Molokino, Héléna Villovitch n’en est pas moins, pour gagner sa vie, graphiste intermittente dans de grosses sociétés de communication quelque part entre La Défense et la Plaine-Voyageurs. Elle se présente du moins ainsi dans un premier livre largement autobiographique intitulé Je pense à toi tous les jours. Précaire et branchée totalement assumée, elle traîne derrière elle une bande d’amis un chouia désoeuvrés.

Portant un regard – tantôt méchant, tantôt amusé – sur le monde du travail comme sur celui, beaucoup plus chic, de la création contemporaine, elle met sa vie en scène pour changer son autobiographie en fiction, comme précédemment au travers de ses photos ou ses films. « Quand je suis à la maison, je traîne, je traîne, et puis quand je suis au boulot, je me dis que si j’étais chez moi, j’aurais plein d’idées pour écrire des livres ou des scénarios de film, ou dessiner, ou peindre. Le problème, c’est que je n’arrive pas à décider quelle activité dominante choisir. » L’acuité de son regard et la fausse évidence de son style nous engage à lui proposer carrément de choisir l’écriture.

« Je pense à toi tous les jours » (l’Olivier). 125 pages, 85 FF.

J.B.