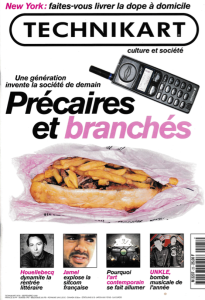

Dans un New York de plus en plus fliqué, la vente de drogue à domicile se développe au galop. Avatar du libéralisme sauvage ou prototype de ce qui nous attend après la dépénalisation ? Reportage.

Lundi soir, East Village, quartier alternatif et branché au sud de Manhattan. Les trottoirs de St Mark’s Place accueillent une faune bigarrée où se mêlent hommes d’affaires pressés et touristes désoeuvrés sous les yeux avides des homeless. Sur la Première Avenue toute proche, trois alarmes retentissent sans discontinuer depuis dix minutes. Deux voitures de police s’approchent, sirènes hurlantes, sans inquiéter les bouquinistes qui poursuivent leurs marchandages devant un salon de piercing. Slade toume à peine la tête, il n’a pas de temps à perdre. Il vient de faire une livraison chez Michael, journaliste dans un grand magazine new-yorkais, s’est attardé quelques minutes et doit maintenant accélérer le pas. «Lundi est toujours un bon soir, le week-end est fini, c’est le jour le plus difficile de la semaine pour beaucoup de gens. J’ai encore plein de livraisons à faire. » Jeune Noir de vingt-trois ans, Slade a une tchatche de rapper et le rire communicatif. Depuis deux ans, il travaille comme livreur pour une petite entreprise dynamique de quinze employés. Une entreprise d’un genre bien particulier : Slade est livreur de drogues. Il appartient à l’une de ces boîtes qu’on appelle ici « gueslist », « server » ou encore « messenger service », sortes de Pizza Hut des substances illégales. Le marché est énorme (voir encadré).

Pour répondre à cette demande, des dealers malins ont mis sur pied un système de livraison à domicile. Les numéros de téléphone qui y donnent accès circulent entre New-yorkais avertis. Ils permettent de tout commander, de l’herbe à la cocaïne et à l’héroïne en passant par les acides, l’ecstasy et autres cachets euphorisants. La marchandise est livrée directement dans l’appartement du client. Les affaires sont bonnes dans ce secteur de l’économie de la ville, d’autant plus que le maire républicain de New York, Rudolf Giuliani, a décidé de « nettoyer » les trottoirs. Devant les risques accrus à se fournir dans la rue, les clients affluent vers ces services de livraison, un peu plus chers mais tellement plus sûrs, et ne risquent ainsi plus d’acheter un gramme de sucre à 50 $.

A l’origine de cette industrie pour le moins originale, un service de livraison de drogue par taxis qui s’est développé il y a une dizaine d’années à Jamaïca, quartier d’immigrés jamaïcains du Queens dans la périphérie de New York. « Il fallait appeler un taxi. En fait, le chauffeur bossait pour un dealer et la transaction se faisait dans la voiture », se souvient Slade. « Mais, finalement, c’était assez voyant et les flics ont commencé à s’y intéresser d’un peu trop près. Alors, les plus malins des taxis-dealers ont pensé au système des guestlists. » Ces numéros de guestlists circulent grâce au bouche à oreille. Sur le campus de l’Université de Columbia, à quelques rues au sud de Harlem, il suffit de demander à quatre ou cinq personnes pour se procurer un numéro qui permette de se fournir en marijuana. Substance dont les étudiants américains sont gros consommateurs. Certains numéros circulent aussi grâce à des cartes de visite distribuées judicieusement lors de soirées ou même dans les boîtes aux lettres. Sur la carte, un numéro de beeper et une inscription laconique : « Professionel, rapide et sûr. » Rien de bien mystérieux pour les adeptes. Il leur suffit d’appeler, de laisser un numéro de téléphone, et quelques minutes plus tard une standardiste rappelle pour prendre la commande.

« C’est vrai que l’herbe est hallucinante. Mais à chaque fois, le lendemain, je me sens comme en descente d’acides. »

Certaines boîtes sont spécialisées dans l’herbe, d’autres font un peu de tout. Les qualités diffèrent. Parfois, l’herbe est coupée avec certaines substances, du speed notamment, pour accrocher le consommateur et se faire une clientèle fidèle. John, étudiant à Columbia, confirme : « J’ai une copine qui ne commande plus que par un service en particulier. Et c’est vrai que l’herbe est hallucinante. Mais à chaque fois, le lendemain, je me sens comme en descente d’acides. » D’autres boîtes choisissent plutôt une stratégie marketing agressive. Elles appellent les clients, offrent des promos ou des échantillons pour essayer une nouvelle qualité d’herbe ou le dernier ecstasy sur le marché.

Deux ou trois grosses structures dominent le marché, avec quarante à cinquante livreurs. Le « king » du business, Ganja Vinnie, reconnu par les autres dealers, réalise deux cents livraisons quotidiennes environ : soit un chiffre d’affaires de 10 000 $ par joumée (plus de

Deux ou trois grosses structures dominent le marché, avec quarante à cinquante livreurs. Le « king » du business, Ganja Vinnie, reconnu par les autres dealers, réalise deux cents livraisons quotidiennes environ : soit un chiffre d’affaires de 10 000 $ par joumée (plus de

60 000 FF). L’organisation est simple et hiérarchisée : le chef se procure la drogue en grosses quantités, une personne s’occupe du standard, rappelle les numéros laissés sur le beeper et prend les commandes réparties ensuite entre les livreurs. Ceux-ci se déplacent à vélo ou en métro, les moyens de transport les plus rapides à New York, et ne prennent un taxi que lorsqu’ils transportent beaucoup d’argent. Les affaires sont particulièrement bonnes le week-end et en hiver quand la température baisse suffisamment pour décourager toute velléité de sortie.

À en juger par la facilité avec laquelle on se procure les numéros de téléphone, il est difficile d’imaginer que la police ne soit pas au courant. Mais alors, que fait-elle ? Rudolf Giuliani, réélu triomphalement à la mairie en novembre dernier, n’est pourtant pas réputé pour son laxisme. Depuis son arrivée au pouvoir, la police a bénéficié d’une augmentation conséquente de ses moyens en hommes et en matériel et la criminalité a diminué spectaculairement dans la grosse pomme pour la première fois depuis plusieurs décennies. Comment dans ces conditions le système des guestlists a-t-il pu se développer à un tel point alors que la police redouble d’agressivité contre les dealers ? La réponse n’est pas univoque. D’une part, tous les services de guestlists prennent leur sécurité très au sérieux. Au standard du moins en ce qui concerne les plus efficaces, – les appels sont contrôlés grâce à des systèmes sophistiqués digne de celui des commissariats de police. Quand au numéro d’appel, il est changé au minimum tous les six mois. De même, les livreurs ont pour consigne de changer le numéro de leur portable le plus souvent possible.

Dans la boîte de Slade, des briefings mensuels sont organisés. « Ça me rappelle l’école. Un des livreurs, qui a fait des études de droit, nous fait de vrais cours pour nous expliquer comment réagir avec la police et ce que les policiers ont ou pas le droit de faire. » Ainsi, Slade sait maintenant dans quels cas, et dans quels cas seulement, la police est en droit de le fouiller. Il sait aussi que s’il se déplace avec moins de quinze boîtes de quatre grammes de marijuana (l’unité de vente, qu’il facture 50 $), il ne court guère le risque de passer en jugement. Les livreurs de drogues dures, eux, risquent plus gros. La police se révèle, ici aussi, moins tolérante en matière de cocaïne ou d’héroïne. Mais même si un des livreurs se fait arrêter, il est difficile pour les agents des stupéfiants de remonter rapidement jusqu’aux organisateurs. Jusqu’à présent, au dire de Slade et de nombre de ses collègues, elle n’a tout simplement pas mis beaucoup de coeur à l’ouvrage.

« Certains de mes clients passent à la télé tous les jours »

D’après un journaliste new-yorkais, la police tolère tout bonnement cette forme de vente pour au moins deux raisons. C’est, dans son esprit, le deal de rues qui crée des problèmes de vols ou de règlements de compte. C’est donc sur lui que se concentre pour l’instant les efforts des forces de l’ordre comme en témoignent les descentes à l’automne dernier sur Washington Square (autre coin branché, mais nettement plus chic du sud de l’île) ou le grand nettoyage de l’East Village en ce moment. Que les gens achètent et consomment de la drogue chez eux semble être le dernier des soucis des flics new-yorkais qui ont largement de quoi s’occuper par ailleurs. Combien de temps cette tolérance peut-elle durer, c’est en revanche plus difficile à dire. Longtemps pour beaucoup. Les New-yorkais les plus cyniques vous rappellent qu’aux Etats-Unis, pays libéral dans l’âme, si l’on a beaucoup d’argent et qu’on ne dérange personne, tout est à peu près permis. Or, la clientèle des guestlists n’est pas spécialement bas de gamme. Blanche dans son écrasante majorité, aisée, voire carrément riche, on y rencontre – d’après Tyrone, un rasta du Queens qui ne déteste pas se vanter de ses clients les plus remarquables, des gens qui travaillent à Wall Sreet, dans la pub sur Madison Avenue ou dans les théâtres de Broadway.

« Certains de mes clients passent à la télé tous les jours », confirme Slade. Ça me fait rire, mais surtout ça m’arrange, ça veut dire que je ne risque rien. Ces gens ont plein de connections avec les flics. » Et d’ajouter, l’air satisfait du jeune cadre qui sait qu’il est sur un créneau porteur : « Je suis sûr que certains clients sont des flics. Si ça se trouve, même Clinton utilise les services d’une guestlist. »

Pour la drogue, les Etrats-Unis c’est vraiment l’Amérique

Selon l’Office américain pour la politique de contrôle de la drogue, les Américains dépensent chaque année entre 50 et 91 milliards de dollars (entre 300 et 456 milliards de francs) dans l’achat de drogues. Le plus gros marché demeure celui de la cocaïne (38 milliards de dollars), suivi par l’héroïne (10 milliards) et la marijuana (7 petits milliards seulement). Les States, qui prétendent faite de la lutte contre la drogue une priorité nationale, ont néanmoins vu les dealers redoubler inventivité pour engranger des profits croissants.

Dans la seule ville de New York, le nombre de personnes ayant touché à la drogue est estimé à deux millions (1,9 million pour la marijuana, 845 000 pour la cocaïne, 80 000 pour l’héroïne).

Le centre national d’Etude de la drogue, qui dépend de l’Université de Columbia, a publié en 1996 le résultat de deux ans et demi de recherches sur les conséquences de la consommation de drogues sur la population new-yorkaise. La ville compterait 490 000 consommateurs fréquents de drogues illicites (le terme utilisé, « hooked » signifie « accro») tandis que, parmi les élèves des collèges et lycées, près de la moitié en ont déjà consommé.

Plus inquiétant encore, parmi la population des 15-24 ans, la consommation de drogues est à l’origine de 64% des décès (sida, overdoses ou meurtres commis sous l’emprise de la drogue). Au total le trafic et la consommation de drogues sont en cause dans 75% des crimes commis à New York où la police arrête chaque jour plus de six cents personnes pour des délits et crimes liés à la drogue. Ce qui amène les autorités à chiffrer son coût à 20 milliards de dollars (120 milliards de francs) soit 9% du produit brut de la ville. Face à un tel fléau, on imagine que les guestlist, un trafic qui ne semble pas avoir de conséquences sociales délétères, ne soit pas la priorité des policiers.

M.K.

Reportage Par M.Kandel

Photos F.Mura