T’a écouté le dernier Massiv Attack ?

Nos parents achetaient des voitures et des frigos ? Nous discutons sans fin sur des films jamais vus ou des disques partiellement entendus. Finie la société de consommation, voici la société de conversation.

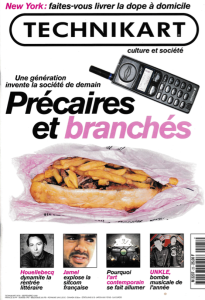

C’est la rentrée et nous voilà submergés par l’habituel raz-de-marée des sorties culturelles : livres, disques, films. Panni eux, combien de produits absolument indispensables : le dernier livre de Michel Houellebecq et le premier d’Héléna Villovitch, le disque de UNKLE comme celui de PJ Harvey, le Tokyo Eyes de Jean-Pierre Limosin et le Laz Vegas Parano de Terry Gilliam ? Autant de joyaux sous code barre que nous brûlons de posséder afin de rester branchés sur 1e grand flux créatif de la fin de siècle. Comme si ces produits étaient des blocs de modernité dont la possession nous relierait à l’époque. Et à tous ceux qui réfléchissent le présent et font miroiter l’avenir. Aux autres et à nous-mêmes. C’est bien connu : ce que nous recherchons à travers les biens de consommation, ce sont des « liens » de consommation.

Seul problème : on a que quelques sous en poche. Nos boulots passionnants payés au lance-pierres ne nous permettent d’acheter que quelques CD par mois, deux places de cinéma et un livre (encore que pour le livre…). Bref, nous sommes trop pauvres dans une société culturellement trop riche. Il faudrait être rentier et insomniaque pour acquérir et ingérer toutes les sorties du mois : les pamphlets d’intellectuels contre l’horreur libérale, les lettres du jeune Proust à sa grand-mère et les imports japonais de DJ’s allemands. Comment résoudre cette contradiction ? Facile : il nous reste toujours le loisir de causer.

En effet, surmédiatisation oblige, nous consommons moins de biens culturels que de l’information sur ces biens. Combien de fois avons-nous eu des discussions enflammées sur des films que nous n’avons jamais vus, sur la foi d’un article lu dans Libé ou de l’interview du réalisateur à Nulle part ailleurs ? Combien de groupes avons-nous frappé d’excommunication après avoir vu un seul clip sur M6 ou lu une interview déprimante dans les Inrocks ? C’est la culture de la bande-annonce. Elle se forme par bribes et miettes, éclairs et flashes. On découvre la drum’n’bass grâce aux pubs France Télécom, on goûte à Doc Gyneco en faisant ses courses au Casino, on kiffe Massive Attack en l’écoutant au casque à la FNAC, on acquiert une opinion définitive sur Internet en pianotant deux heures chez un copain. Et, bien sûr, on répète tout ce qu’on a lu au hasard des magazines, où, au fi1 des articles et des années, surgissent des noms mythiques et mystérieux et qui le resteront. Quel est le faux-cul qui osera dite qu’il a lu Foucault ?

« Qu’est-ce que tu penses de Las Vegas Parano? » » J’aime pas trop l’esthétique de Terry Gilliam. » « Moi non plus. Et tu l’as vu? » « Non. » « Moi non plus. » Photos: Philippe Lévy.

A Ia limite, il importe peu de posséder le dernier Massive Attack, d’en faire une dégustation esthétique, égoïste, précise, dans son coin. L’important, c’est l’opinion que vous en avez : l’aimez-vous ou pas ? Êtes-vous pour ou contre ? Et de quelle façon ? C’est ainsi qu’on se forge cette belle chose qui vient tant à manquer : une identité. Le pouvoir de la tchache a remplacé le pouvoir d’achat.

Ce n’est pas nouveau. Dès 1967, le situationniste Raoul Vaneigem – encore un nom que vous avez dû entendre souvent sans le situer vraiment – écrivait : « le spectacle idéologique crée, pour se renouveler, la mode des antagonismes désamorcés : êtes-vous pour ou contre Brigitte Bardot, Johnny Halliday, la 3 CV Citroën, les jeunes, la nationalisation, les spaghettis, l’ONU, les jupes courtes, le pop art, la guerre, l’auto-stop. » Ce phénomène s’est simplement accentué avec l’inflation délirante des médias : chaînes musicales en pagaille, journaux gratuits à profusion, stratégies publicitaires toujours plus pointues. Une surenchère qui accompagne l’avènement de la « culture pop » : l’underground a accédé au statut grand public (Jurassic 5 a droit à un article dans Elle). L’incroyable tornade marketing qui a accompagné la sortie de l’album de Air l’année dernière donne à chacun l’occasion de claquer sa langue et de battre des bras. Pour autant, l’album s’est vendu modestement. Dans ces conditions, il faut revoir notre image de la presse et des médias « culturels ». Il s’agit moins pour eux de nous guider dans un achat que de nous fournir d’incessants objets de discussion. Parfois, quand un débat devient vraiment important – comme pour le Titanic de Cameron -, il arrive qu’on aille voir le produit en question. Mais, dans la salle obscure, notre esprit, saturés de tant d’articles sur le sujet, a du mal a apprécié sereinement la projection. On n’est là, semble-t-il, que pour vérifier ce qu’en dit la rumeur. Si l’on est d’accord avec la critique, on joint sa voix au choeur, si on le juge mauvais, on se désolidarise. Ainsi, ce n’est pas tant la culture qui crée du lien social que l’information sur ces biens culturels.

Les puristes de la culture déploreront cette situation, symbole de notre futilité et de notre aliénation. Mais pourquoi ne pas s’en réjouir ? Toutes ces discussions gratuites, sans savoir, sans connaître, ont engendré une sub-culture purement virtuelle qui est un gigantesque pied-de-nez à la «vraie» culture, sa dignité empesée, sa révérence pour le « grand oeuvre », sa religion bigote de l’érudition.

« Alors que toute la modernité était fondée sur un savoir exotérique (il fallait que tout le monde ait lu le même livre et dans sa totalité), ce rapport à la culture s’avère ésotérique », explique Michel Maffesoli (sociologue postmoderne souvent cité et rarement lu). « Cette partialisation du savoir a quelque chose d’archaïque, d’alchimique. Comme une utilisation tribale de l’objet culturel qui dépasse son contenu. » Dans le grand village global bruissant de mille messages, nous ne vivons plus que de citations, d’extraits, d’ouï-dire, que nous assemblons pour former le puzzle de notre clan. Et, pendant ce temps, nous délaissons les biens de consommation. La perspective est plaisante. A force de dégueuler des informations, la société de consommation va-t-elle se noyer dans son propre vomi ? un peu comme Jimi Hendrix (vous savez, ce guitar hero dont on a lu beaucoup de bien mais dont on n’a jamais écouté un album en entier).

Jamais lus, vus ou entendus mais toujours cités

Le Who’s Who de la culture virtuelle

Musique

Brian Eno: Anglais quasi chauve à l’origine de toutes les révolutions (glam- rock, musique électronique, world music…) Problème: on ne voit jamais ses clips sur MTV.

Scott Walker: crooner frappé d’une crise d’existentialisme qui l’a fait enregistrer des albums confidentiels.

Littérature

Cravan-Vaché-Rigaut: la trilogie des précurseurs surréalistes. Une référence pratique : ils n’ont presque rien écrit. William Burroughs: écrivain junkie américain dont on a tous adoré Junkie. Ses autres livres ? On vous dit qu’on a adoré Junkie.

Timothy Leary: activiste de la contre- culture. Très apprécié dans les 60’s pour avoir défendu I’acide. Très apprécié dans les 90’s pour avoir défendu le cyber. N’a jamais été lu.

Philosophie

Guy Debord: situationniste alcoolique qui a résumé l’époque moderne en un titre la Société du spectacle. La lecture s’avère plus problématique.

Gilles Deleuze: philosophe du rhizome, portant chapeau et alcoolisme en bandoulière, très connu des étudiants bohèmes pour son interview en cassettes sortie chez Arte Vidéo.

Cinéma

Jonas Mekas: cinéaste expérimental américain à ne pas confondre avec Chris Marker.

Chris Marker: cinéaste expérimental suisse à ne pas confondre avec Jonas Mekas.

Par Patrick Williams